日光東照宮の陽明門は日光市民の生活の一部です。

日光東照宮の陽明門ってなに? そんな方に説明させてください。

日光建築の代表といえば陽明門です。

正面は7m、側面は4.4m、高さが11.1mの門です。1636年に造営され、 江戸時代の最高傑作のひとつ的な建築です。門には当時の最高傑作の絵画彫刻です。

目を見張るものは彫刻が508もあります。門は一日中眺めても飽きないことから日暮門とも呼ばれているとガイドの人が解説していました。

天井は狩野探幽の筆になる迦陵頻伽、通路天井は同じく昇竜と降竜が、装飾されております。

十二本の円柱にはグリという渦巻き紋様がありますが、その中の一本だけが逆さに成っており、魔よけの逆柱があります。

装飾彫刻には唐獅子、竜馬、吐出棺獅と中国の故事に由来する琴棋書画などを配置して、 ホワイト、ブラック、ゴールド、朱、緑青、群青の色に塗ってあります。

スーパーな霊獣の世界で絢爛豪華です。

感想

日光東照宮の陽明門は日光の人にとってかけがえのないものである。京都に清水寺があり、多くの人々が観光に来てくれるように、日光に東照宮があり、多くの観光が来てくれています。

その歴史は清水寺ほどではないが、江戸時代から続く、長い歴史がある。その文化は地元に根付いている。外に飾られた建築物たちは風雨にさらされ定期的に修繕が必要になっている。

古くなった建物が修復されるたびに、話題になり観光客は増えている。その良い循環がある限り、日光東照宮はこれからも続いていくのだろう。

それが何年続くかはわからないが、その歴史の間にいるのだと思うと、不思議に楽しくなってしまう。過去から現在、そして、未来に向けて東照宮は生き続けるのだろう。![]()

アクセス

東照宮拝観券受付所さんは、宝物館入館料とセット購入だと200円お得です。

こんにちは、夫婦で日光市山内散策ブログの山田伝太郎です。

今回は東照宮拝観券受付所さんを紹介させていただきたいと思います。

到着しました。混んでいます。

受付所さんの周辺もさりげなく拝観したいスポットがたくさんあります。

受付所さん前にある五重塔なども素敵ですね。

受付所さんは現金払いですね。

大混雑なのでチケットを購入するのが大変です。

受付所さんに料金などが書かれています。

大人は1300円ですが、小学生・中学生は450円です。お得ですね。

受付時間は4月から11月までが、午前9時から午後4時です。

11月から3月までが午前9時から午後3時までになっています。

また境内音声ガイドが1日500円で借りられ、東照宮さんのことがすごくわかります。

受付所さんでチケットを購入します。

拝観券を購入しました。

混雑しているので、すぐに脇に移動します。

周辺は団体の人たちが集まっており、大混雑しています。

チケットを購入した後は、団体さんの様子を見ながら入りたいと思います。

音声ガイドがなくても団体さんにさりげなく付いていくと、団体さんのガイドさんが東照宮さんについて説明してくれるので、それをさりげなく聞いているのも楽しいです。

団体さんの波に乗って入場します。

住所 〒321-1431 栃木県日光市山内2301

社務所電話番号 0288-54-0560

感想

東照宮拝観券受付所さんの周辺は大変混んでいます。入口付近には団体さんが大勢いるので、居場所に困ることがあります。列に並んでさりげなく購入することをおすすめします。

アクセス

【注意された!】日光東照宮さん前日光福徳だいふくさんのだいふくを食べては駄目!

日光東照宮内にある御仮殿さん近くにある廃墟のような建物は何か?

日光東照宮陽明門周辺のおすすめな施設を紹介

日光東照宮の神輿舎と唐門は大迫力です!

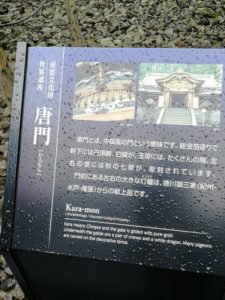

日光東照宮唐門は陽明門と同じぐらいお洒落で派手な門です。その完成度は見る物を感嘆とさせるものがあります。日光東照宮に入った時には、じっくりと見学することをお勧めします。

日光田母沢御用邸記念公園さん

日光田母沢御用邸記念公園さんは、とても素敵なお庭と建物になっています。日光を訪れたら必ず一度は足を運んだ方が良いエリアだと思います。

ちなみに道路の反対側の駐車場が1日500円になりますので、そちらで車を止め、のんびりと周辺を散策されるのも楽しいかと思われます。

日光に来たらかなりお勧めなのが日光植物園さん

日光植物園は春から秋にかけて営業している植物園になります。そのシーズンによって様々な植物が旬を迎えています。園内はとても広く運動靴での訪問をお勧めします。日光で一度は行くことをおすすめする植物園になります。

また、慌ただしく駆け足で見に行くと楽しみが減りますので、じっくりとのんびり見学されることをお勧めします。

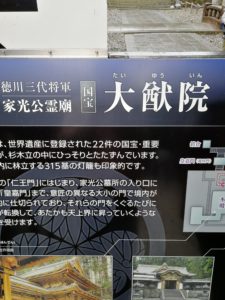

大猷院たいゆういんは、派手好きだった家光公らしい煌びやかな空間です。

大猷院とは徳川三代将軍家光公の廟所(びょうしょ)(廟所=墓所)です。境内は素晴らしいことに世界遺産に登録されています。22件の国宝があり、重要文化財に至っては315基の灯籠(とうろう)が有名です。

輪王寺をまとめてみます。大猷院・本堂(三仏堂)・慈眼堂・常行堂・中禅寺・大護摩堂・四本龍寺などのお堂があります。さらに、本坊と十五の支院を統合するかたちで成立しています。

ところで大猷院の大猷とは、昔から成長が大きく成し遂げるようにということからついたようです。

また院という名は、高い身分の人や多くの功績を残した人の送られる名前です。そして、墓所の名前でもあります。

話をまとめると、徳川家光公は大きな功績を残した偉人であるということになります。

わたしは東照宮と二荒山神社を回った後なので足がかなり痛いです。そして、朝からこの周辺にずっと滞在中です。これは運気が上がりそうですね。

しかし、この家綱は家光が若くしてこの世を去ったため、今でいう小学5年生の11歳で4代目将軍となりました。小学生では大猷院の建築指示とかは無理ですので、老中の酒井忠勝が行ったようです。

なんと門の先には、家光公のお墓所があります。

拝観時間

4月〜10月午前8時(開門)〜午後5時(閉門)

11月〜3月午前8時(開門)〜午後4時(閉門)

拝観時間は、二社一寺全て同じです。

休業日

休業日はありません。

料 金

セット券(三仏堂・大猷院)

一 般 900円(50円お得になります)

小中学生400円(50円お得になります)

単独拝観券

大猷院券大 人550円

小中学生250円

感想

大猷院家光公廟所はガンダムでいえば最強のメンバーに守られています。

ホワイトの夜叉はアムロ・レイの夜叉ガンダム、レッドは赤い彗星のシャアアズナブルが操縦する夜叉ゲルググ、そして、グリーンはララアの夜叉エルメス。ブルーはマ・クベの夜叉ギャンになります。これだけのメンバーに守られていれば、家光公も安心でしょう。まさにガンダムでいう最強メンバーではないでしょうか?

未来(ガンダム)と現在と過去(江戸時代)が繋がった瞬間を感じました。

階段を上り下りした疲れで、そんなことを想像して見ていたら大猷院家光公廟所に親しみを感じました。

アクセス

日光の寂光の滝は隠れ家的な滝です!

日光の滝といえば、華厳の滝や湯滝、さらには、竜頭の滝などが有名です。他にも裏見の滝・霧降りの滝も知名度がります。

そんな中、あまり知られていないのが寂光の滝です。そして、今回、我々は裏技を発見することができました。

若子神社はが、820年に日光を訪れた真言宗開祖の空海さんが、この奥の寂光の滝で修行した時に、 夢の中で女神のお告げを受け、ここに祠を建てました。

そして、室町時代には、寂光寺の七堂伽藍が立ち並んで、釘念仏道場として大繁栄していました。今は、誰もいません・・・

今のようになったのは、1871年の神仏分離で寂光権現が廃されたからです。寂光が若子に代わり、若子神社が誕生しました。

寂光の滝は落差60メートル、巾6 メートルの七段の滝です。

寂光の滝のまとめと解説

寂光の滝は修行するには、ベストな滝です。上級者向きの滝です。強い滝ではありますが、ギリギリ体が耐えられそうな滝です。

これが、華厳の滝だったら・・・体がもちません。また。竜頭の滝では落差がないので修行するのは難しいです。

七段の滝のため。見た目ほど圧力は少ないのではないでしょうか?

アクセス

中禅寺ダム理事務所さんにダムカードを貰いに行ってきました!

こんにちは、中禅寺伝太郎です。今回は中禅寺ダム管理事務所さんを紹介させていただきたいと思います。

中禅寺ダムは昭和35年3月に完成しました。その後、レベルアップのために平成11年10月にリニューアルされました。

そして、通常のダムと同じように洪水などの対策がメインではありますが、なんと、水力発電も行っています。ということは、中禅寺湖周辺の電力はここで賄っているということですね。

さらに、ダムから流れ出た水はそのまま華厳の滝へと続いています。華厳の滝の水を調整している場所でもあるのです。

徒歩で向かいます。管理事務所の前に駐車場はありますが、観光の流れのため徒歩となりました。

途中、中禅寺湖からダムへとの水路沿いを進みます。

道程はほぼ歩かないので、新鮮ですね。

一方通行の道を戻ります。

橋を渡ります。中禅寺湖からの水路が見えます。

川が伸びています。大谷川ですね。

入り口に到着しました。

事務所に向かいます。

関係者以外立ち入り禁止です。

事務所に向かいます。

ダムが見えます。

堰のような感じですね。発電しているので山奥には大切なダムですね。

管理事務所さんへはこの階段を下ります。

ダムを見ながら階段を下ります。

ダム管理事務所さんになります。

ダムが見える位置です。

ダム管理事務所さんに入りたいと思います。

ダム管理事務所さんの入り口です。

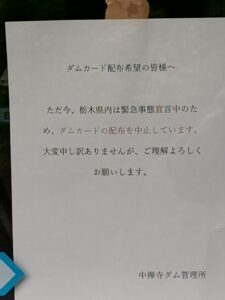

ダムカード配布希望の皆さまへの案内があります・・・な、なんと緊急事態宣言中なので配布中止です!えーーーここまで来たのに・・・です。

残念ですが、仕方がないので中禅寺ダムを眺めます。

中禅寺ダムです。

中禅寺ダムから水が流れていました。この水が華厳の滝へと向かいます。

ダムからの流水です。

ダム事態は迫力はあまりありませんね。

ダム下流の流れです。

ダムの文字があります。

ダム管理事務所さんを後にします。

ダム管理事務所さん周辺の木々がガードされていました。鹿対策ですね。

ダム管理事務所さんのこちらの木もガードされています。

ダム管理事務所さんを去ります。

ダム周辺には、古い橋があります。こちらは通行止めです。

だいやがわに架かる橋です。

だいや川に架かる二荒橋です。

住所 〒321-1661 栃木県日光市中宮祠

電話番号 0288-55-0174

感想

中禅寺ダム管理事務所さんにダムカードを貰いに行ってみましたが・・・残念ながら緊急事態宣言中のため配布はしておりませんでした。またダムは堰のようなダムでした。

落ち着いた頃、再チャレンジしてみたいと思います。

アクセス

ヤオハン日光七里店さんは、百円ショップがあり便利です。

こんにちは、ヤオハン伝太郎です。今回は日光の大谷川公園近くにあるヤオハン日光七里店さんを紹介させていただきたいと思います。

ヤオハン日光七里店さんは、鹿沼市に本社が多店舗展開しているスー@アーマーケットです。そして、CGCグループに加盟しています。

到着しました。

外観になります。

駐車場は広いです。安心の広さです。

入店したいと思います。

100円ショップがあります。会計がほかの商品と一緒なので便利です。

京都のお土産も販売しています。

なんと休憩スペースがあります。日光でのランチにもおすすめですね。

休憩スペースになります。外の景色が良く見えます。大きな山々が見えます。コストコ商品があるという情報を元に訪問したのですが、今回は見つけることができませんでした。コストコフェアの日ではなかったからかもしれません。再度、調査したいと思います。

大谷川が近くを流れています。

電子マネーのコジカカードが使えます。

奥には、な、なんとカワチさんもあります。便利ですね。

目印はこちらの看板です。東照宮方面に向かう途中にあります。

入り口付近の様子です。

100円ショップでこちらの商品や日用品を購入しました。とてもお得ですね。日光旅にはおすすめなスーパーさんです。

住所 〒321-1423 栃木県日光市七里667

営業時間 午前9時から午後8時

電話番号 0288-50-1811

感想

ヤオハン日光七里店さんは、CGCグループに加盟しており、コストコ所運があるという情報で訪問してみました。しかし、この日はコストコフェアではなかったようで、残念ながらコストコ商品を見つけることができませんでが、100円ショップがあり、とても便利なスーパーさんです。

アクセス

立木観音遊覧船発着場から船の駅中禅寺までのコースはどんな感じなのか?

こんにちは、立木伝太郎です。今回は立木観音遊覧船発着場から船の駅中禅寺までのコースを紹介させていただきたいと思います。

立木観音遊覧船発着場から船の駅中禅寺までの船旅の料金は300円で所要時間は10分になります。

発着場になります。

乗り降りする人が多いです。家族で乗船する場合に、1区間だけにして、運転手が車で船の駅中禅寺に迎えに来る方も見られました。

出発します。

湖の上は、夏でも涼しいです。都会の方には、寒いかもしれません。

船の駅中禅寺に向けて進みます。

船の駅中禅寺が見えてきました。

船の駅中禅寺です。距離としては短いですね。

船の駅中禅寺に到着しました。

船の駅中禅寺に到着し下船します。記念に船の内装を撮影します。

船は2建てです。客席が多くあります。

船には自動販売機もあります。喉が渇いた時、助かりますね。

船の駅中禅寺へ降りる人がたくさんいます。

船の駅中禅寺に到着しました。中禅寺湖一周の旅でした。

船の駅中禅寺に戻ってきました。

船の駅中禅寺の乗船券売り場です。

船の駅中禅寺の二階は休憩所になっています。少し休憩してみたいと思います。

住所 〒321-1661 栃木県日光市中宮祠2428

電話番号 0288-55-0360

感想

立木観音遊覧船発着場から船の駅中禅寺までのコースは、時間しては短いですが、料金は300円で軽めの船旅にはおすすめです。一周1時間の旅よりはお手頃なのでまずは、体験的に乗船するのにも良いのではないでしょうか?

アクセス

奥日光の中禅寺湖畔の有料駐車場なら栃木県営湖畔第1駐車場と湖畔展望テラス

1980円のビーフカレーなら中禅寺金谷ホテル内のコーヒーハウスユーコンさん

湯の湖の足湯ならあんよの湯さんってどんな足湯場なのか?

こんにちは、奥日光夫婦旅の奥日光伝太郎です。今回は湯の湖の足湯ならあんよの湯さんを紹介させていただきたいと思います。

湯ノ湖周辺で唯一の無料足湯施設です。奥日光でも珍しい施設です。サービスが良くて嬉しいです。

標高1487メートルの場所にあります。かなりの山ですね。東京都で5番目に高く、奥多摩町にある六ッ石山が1478メートルなのでイメージ的には、その山頂よりも上にある足湯な感じです。

外観です。

前には駐車場らしき場所がありますが、ここではなく近くに駐車場があります。

足湯場がある建物です。

向かいます。

駐車場は無料の県営無料駐車場を利用するようになっています。ちょっと歩きます。

入り口です。

なんと本日の営業は終了していました。ざ、残念です。

トイレはこちらです。

見えます。

内装になります。

足湯場になります。

様子だけ撮影します。

足湯施設としては広いです。大勢の楽しめる大きさです。無料の施設としては、県内でもトップクラスの広さです。

足洗場もあります。釣り人も帰りに立ち寄りそうですね。全身冷えているから温泉かな?

足湯の様子です。

内装です。

全体的な内装です。

周りを見てみます。

注意点は隣の建物に犬が飼われています。2匹です。一匹に吠えられましたが、繋がれているので大丈夫です。怖がらないでください。犬が苦手な人は隣の家に近づかないようにしましょう。あんよの湯さん近くなら大丈夫です。

足湯は今回は見送ります。

あんよの湯さんを後にします。

隣はようかん屋さんになります。

住所 〒321-1662 栃木県日光市湯元

営業時間 午前9時から午後8時

電話番号 0288-53-3795

感想

湯の湖の足湯あんよの湯さんは、無料の足湯施設としてはかなりの広さがあります。湯質についても見た感じ良さそうなので、営業時間内で近くに立ち寄った時はおすすめな施設です。お隣は羊羹屋さんです。

アクセス

湯の湖奥にある湯ノ平湿原は、お湯が沸いています!

こんにちは、湯ノ湖観光ブログの湯ノ平伝太郎です。今回は湯の湖奥にある湯ノ平湿原を紹介させていただきたいと思います。

駐車場は市営の無料駐車場になります。すこし歩きます。駐車場から湯ノ平湿原に向かう途中では、わんわんに出会います。活動的で吠えます。

道で出会った静かなわんわんです。吠えません。

道が続いています。車で行くと行き止まりになります。

お湯が沸く関係で、近くには温泉施設があります。

湿原に向かい、進みます。

湿原が見えてきました。

湿原です。

湿原はここからは車両進入禁止です。駐車場はありません。

湿原を散策します。

湿原を進むと恐ろしい文字が・・・

湿原には、あぶないからはいってはいけませんエリアがあります。湯気が見えます。

湿原をさらに奥へと進みます。

湿原が広がっています。

湿原への散策道を探します。

湿原をとりあえず道なりに進みます。

湿原の木道が見えてきました。

湿原の砂利道から木道に移動します。

案内するように木道が設置されています。

整備されている木道を進みます。

木道から眺めます。

木道です。

様子がよく見えます。

説明が書かれています。

湿原です。

木道をどんどん進みます。

湯元温泉の建物が見えます。

温泉街にさりげなくある湿原です。距離が近いですね。

木道をさらに進みます。

木道がどこに続いているのか気になります。とりあえず、最後まで進みたいと思います。

湿原の中を進みます。この時、周囲には誰もいません。我々、夫婦の貸し切り状態です。

貸し切りの湯ノ平湿原を進みます。

湿原を行きます。

湿原の木道は続くよ! どこまでも!

湿原のこの辺まで来るとお湯は沸いていません。

湿原の木道をさらに奥へと行きます。

湿原は、普通の湿原な感じです。

湿原の終わりが近くづいてきました。

湿原の先に森が見えます。

湿原のラストの木道です。この先には何があるのか?

湿原の木道の先は砂利道でした。うーん、ここは?

湿原の木道を進むと日光山温泉寺さんに到着します。

住所 〒321-1662 栃木県日光市湯元2558

感想

湯の湖奥にある湯ノ平湿原は、危ない場所があります。そのため危険な場所には安易に近づかないようにしましょう。また近くに駐車場がないため、市営の駐車場から徒歩で訪問するのがおすすめです。

無料で利用できる奥日光湯元本通り北駐車場からでも散策コースとして楽しめる距離です。

アクセス

金谷ホテル歴史館さんは、まさに明治の日光です。

金谷ホテル歴史館はイザベラさんが泊まった日光観光の始まりの地です。ここから外国人たちによる日光ブランドが確立したと言っても過言ではありません。

明治からの日光を知るならこちらの歴史館がおすすめです。

日光東照宮美術館さん

こちらが東照宮美術館の入り口になります。

日光東照宮にある美術館です。日本画が好きな人にはかなりおすすめな美術館になります。また。館内はとても静寂に包まれていますので、のんびりと美術鑑賞をしたい方には、素敵な時間が過ごせると思われます。

日光東照宮前にある板垣退助像と天海僧正像がある理由

日光東照宮前に天海僧正の像があるのは理解できるのですが、なぜか天海僧正と同じ扱いで板垣退助像があります。え? なぜ? その理由に迫りたいと思います。

日光東照宮御本社からトイレ休憩後に眠り猫を通ります。

眠り猫は、気が付かないうちに通り過ぎてしまうほど、さりがなく存在します。まるで、自分の存在を隠しているかのようです。もし、誰かがこの付近で写真撮影をしていたら注意してください。そこに眠っている猫の彫刻があります。

日光東照宮の御仮殿はひとつの時代の終焉を伝えます。

仮殿が使われなくなった時代から日光東照宮のひとつの時代が終了したことを意味します。そうです。江戸時代が終わるとともに、この仮殿の存在は失われてしまったのです。そんな歴史を語る存在です。

日光東照宮の神輿舎と唐門は大迫力です!

陽明門よりも唐門の方が好きだという人がいるほど、実に存在感のある門です。その優美さに思わず誰もが見とれてしまうでしょう。そんな大迫力の門です。

コメントを残す