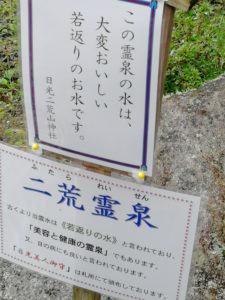

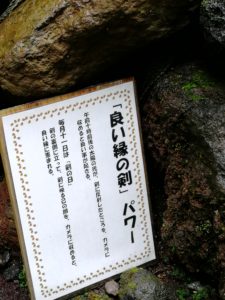

日光二荒山神社の神苑エリアはまったりした世界遺産なのです。

神苑エリアってどんなところ?そんな方のために解説します。

こちらの内容は前回の続きになります。

前回までのあらすじ。

我々は日光東照宮で負傷した足の痛みに耐えながら前に進んだ。

すると、パワースポットに差し掛かると不思議なことに足の痛みが和らいだのだ。わたしは安堵した。さらに奥に進めると・・・こんな感じです。

神苑エリアは二荒山神社の大人一人200円の拝観料で見られるエリアとなります。下が地図になります。受付と書いてあるところからが有料です。

.jpg)

画像引用先:日光二荒山神社

ご利益は学問・知恵・縁結びです。

820年、空海が参拝の時に、植えたと伝えられている槙の木です。

樹齢1,000年以上の老木です。

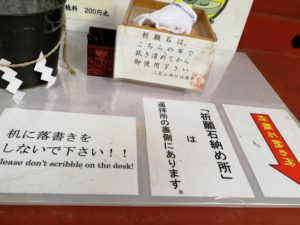

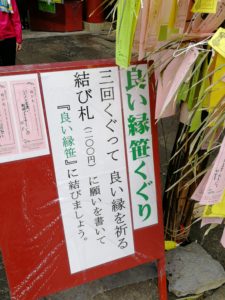

方法は、結び札(200円)に願いを記入し、笹の手前に結びます。

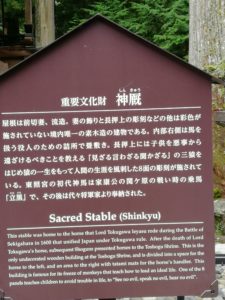

その後、1638年から1641年の間に現在の場所に移築されました。

日光二荒山神社東照宮後編のまとめと感想

神苑はまさにアミューズメントパークでした。楽しさを追求したような空間でした。世界遺産の中でも珍しいのではないでしょうか?しかし、それこそが本来の神社の姿なのかもしれません。良き縁を願って多くの人がここに来たことでしょう。そして、これからも多くの人を楽しませてくれることでしょう。

楽しかったです!

アクセス

日光二荒山神社辺の施設を紹介します。

小杉放菴記念日光美術館に行ってきました。

小杉放菴記念日光美術館ってどんなところなの?

こんにちは、小杉伝太郎です。

今回は日光市の小杉放菴記念日光美術館をご案内させていただけたらと思います。小杉放菴記念日光美術館では、自然を大切にすることを基本テーマに、日光市の名誉市民である画家・小杉放菴さんを丁寧に紹介しています。

日光出身の画家・小杉放菴さんを中心とし企画でその知人たちの画家、さらには大正・昭和・平成の日光の文化などについて案内している美術館です。

ところで小杉放菴さんって誰? という方のために説明します。

小杉放菴さんの本名は国太郎さんです。明治14年に日光で生まれました。

画家になるために初めは、日光在住の洋画家・五百城文哉さんに学びました。

五百城文哉さんの作品は、小杉放菴記念日光美術館にもあります。師匠と弟子の作品の違いを見るのも楽しみの一つかと思われます。どのように変化したのかなどです。

上京してたのちは、小山正太郎さんの不同舎に入塾しています。この頃は小杉未醒の名前で作品を世に出しています。メインとしては太平洋画会展で活躍し、文展でも2回も高賞を受賞しています。すごいですね。

その間には幅広い才能を発揮し、漫画家や挿絵画家としても大車輪の活躍をしていました。

また忙しい中でも創作意欲は衰えず、美術雑誌『方寸』などの編集にまで参加していました。これがきっかけにあの大画家の横山大観さんとも親しくなっています。

なんと昭和5年には横山大観さんと共作で後赤壁賦という作品を誕生させています。すごい大活躍です。

さらにそれでも創作意欲が衰えることなく、ついには再興日本美術院にも、当初から同人として加わり、洋画部を主宰しました。

しかし、そんな中、大事件が起きます。院展の洋画部がなんと第7回展で解散してしまったのです。そこで小杉未醒さんは仲間を集め。新たに春陽会という組織を結成します。それでもまだ満足できない小杉さんは親しい友人であった山本鼎さんの農民芸術運動にも協力しています。

その芸術活動に対する欲求は無限を感じさせるほどに幅広いものでした。

また、画家だからいつも室内にこもっているイメージですが、小杉放菴さんは、流行に敏感であり、早い時期からテニスや野球などのアウトドアスポーツを楽しんでいました。画家は体が資本なのを無意識に知っていたのかもしれません。

他にも彼がすごいところは、国木田独歩さんやあの羅生門や芥川賞で有名な芥川龍之介さんといった作家や、その時代の著名人たちと深い交友関係があったことです。

大正末から昭和初頭にかけての時期に、雅号を放庵(のちに放菴)と改めています。そこからは、次第に芸術の深みの領域に入るかのように水墨などを中心とした表現へと作品の傾向が集大成へと移行していきます。一般でいう極めた感じです。

日本画の世界においても、独自の境地を創造し、晩年は人生の集大成へと向かい、極限と究極のはざまを彷徨います。新潟県赤倉の山小屋に篭り、仙人のような生活を送ります。そして、すべてを成し遂げ、昭和39年に没しました。

有名な作品には、東京大学の安田講堂の壁画や水郷・山幸彦・奥の細道画冊などがあります。

また日光市名誉市民に任命されています。

開館時間は午前9時30分から午後5時までです。(入館は午後4時30分まで)休館日は月曜日になりますが、祝日の場合はその翌日となります。

また展示替期間中と館内メンテナンス期間中も休館になります。

ここが辛いのですが市民以外の方の入館料は

入館料

一般の人は720円です。

大学生が510円となります。

そして、嬉しいことに高校生以下は無料となりますので、高校生以下はお早めに見学をおすすめします。

日光市民の方はお得です。栃木県の人はこちらの料金にして欲しかった・・・

一般は300円です。大学生は200円です。高校生以下は無料となります。

小杉放庵記念日光美術館のまとめと感想

小杉放庵のお墓は美術館から少し離れたところにある。

ふるさとを愛した日光の画家小杉放庵は多くの東照宮の作品を残している。

彼の眼には、素晴らしい日光の社寺たちが身近に見えていたことでしょう。その影響が彼をここまでの画家に育てたのだと思う。

地元では超有名な画家であり、日光市民にとってのまさに宝である。

個人的には隣の市民も割引にしてくれたら嬉しかったのですが・・・それは難しいようですね。

アクセス

日光山総本堂である三仏堂(さんぶつどう)はキラキラしていました。まるでガンダムシャアアズナブルの百式のように

日光三仏堂ってどんなところ?そんな方に説明します。

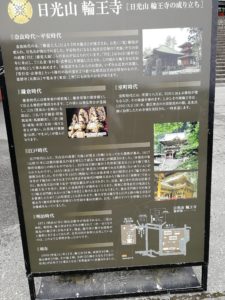

輪王寺の本堂はなんと驚くことに、東日本で最も大きな木造の建物なのです。NO1です。塩原の大吊橋も一時は日本一・それから東日本一になりました。今は違います。

創建は平安時代になります。古いですね。全国でも珍しい天台密教のお堂なのです。密教というと孔雀王を思い出しますね。

現在の建物は、正保2(1645)年、徳川三代将軍家光によって建て替えられました。では写真と一緒に見ていきましょう。

密教って何?という方のために解説します。

天台宗に伝わる密教のことを台密(たいみつ)と呼びます。ちなみに京都市の東寺を根本道場とした真言密教(空海さんです) を東密と呼びます。日本天台宗の開祖である最澄(伝教大師)によって創始されました。有名な話では真言宗空海からも最澄が密教を教わった逸話があります。

歴史の時間で学習した天最の真空パックです。天台宗が最澄で、真言宗は空海の暗記法でやりましたね。

拝観時間

4月〜10月午前8時〜午後5時(観光地タイムです)

11月〜3月午前8時〜午後4時(寒いので良いかと)

休業日

休業日はありません。がんばってます。

料 金

セット券輪王寺券

(三仏堂・大猷院)

大 人900円(セットだと50円お得です)

小中学生400円(セットだと50円お得です)

単独拝観券

三仏堂券

大 人 400円

小中学生200円

輪王寺三仏堂のまとめと感想

輪王寺三仏堂は密教の匂いがします。その怪しげな内装はまさに修行僧のようにも思えます。しかし、わたしは三仏堂を見て、またしてもガンダムの百式(操縦者はシャアアズナブル、作品内ではクアトロ・ バジーナ大尉)をイメージしてしまいました。

ガンダム百式に守られた三仏堂ならば、かなり強いのでないかと?そして、この東照宮全体で感じたことは、実にお寺の方が拝観者を心配している姿に感動しました。

邪気を払うお守りをお手頃価格で熱心にすすめていました。一人でも多くの邪気を祓えるようにと、お寺側も一生懸命なのですね。

わたしは商人なので、東照宮のお坊さんに負けない様に本業の商売に励みたいと感じました。ブログは趣味です。

アクセス

日光植物園にはとなりのトトロのメイの家にちょっと似ている建物があります。

日光植物園ってどんなところ?

こんにちは那須太郎です。今回は紅葉が綺麗な川沿いの植物園に行ってきました。川沿いは山よりも冷たいため紅葉が始まるのが、ほかの場所と比べて早くなります。

そのため、さくって見学してきました。

日光植物園は実は通称で、正式な名前は、かっこいい感じで東京大学大学院理学系研究科附属植物園の分園です。長い名前なので、通称が使用される場合が多いです。

分園なので東大とつけると、ややこしくなるので、やはり日光にある植物園ということでしょうね。

高山植物や寒い土地の植物の研究と教育をメインテーマとして、当初は1902年に日光山付近にオープンしましたが、1911年に今の場所に移転しました。

その後、旧田母沢御用邸の一部が増加されたり、隣の森林がさりげなく追加されて、現在の面積32,361坪になりました。広いですね。実際、園内を回ったところの感想は足が痛くなったです。とても広いです。

ですので、行かれる方は、散歩気分で楽しまれると良いと思います。ぶらり散歩ですね。わたしたち夫婦の他にも多くの方が紅葉を眺めに来ていましたが、よく手入れされている園内は、自然の森とは違います。紅葉も見事なものがありますので、その辺を写真で紹介できたらと思います。

日光植物園のまとめと感想

日光植物園の紅葉はそれは素晴らしいです。園内は広いのでゆっくりとベンチに腰を下ろしながら休みながら回りました。

大谷川の流れも激しく、ここは有名な観光地ににもなっていました。川の反対側から見る景色も楽しそうでした

。機会があれば、川の向こう側を回ってみるのも面白いかもしれません。

アクセス

日光金谷ホテルは日光東照宮見学には最高のロケーションです。

日光金谷ホテルってどんなところ?そんな方のために簡単に解説します。

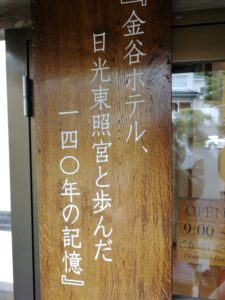

日光金谷ホテルは、日光東照宮の雅楽演奏者であった金谷善一郎さんが、日光を観光する異国人のために、明治6年に金谷カッテージ・インとして宿泊施設を作ったことから始まります。

明治26年には金谷ホテルをオープンしてから、多くの有名人が宿泊しています。

例えば、ヘボン博士や、著書日本奥地紀行に金谷カッテージ・インを紹介したイザベラ・バードさんがいます。英国大使館別宅に出ていた人です。また相対性理論で有名なアインシュタイン博士やヘレン・ケラーさんなども宿泊しています。かなりすごいホテルです。

明治24年から残る宿帳には、歴史に名を連ねた人々の署名がチェックされ、その有名人の宿泊記録の一部は、本館1階ロビー隣の展示コーナーで見られます。

日光の社寺が1999年に世界遺産に登録され、さらに金谷ホテルも登録有形文化財となっています。

そんなすごいホテルを写真でご案内します。

ギャラリーでは、金谷ホテルについての説明書きがありました。明治6年東照宮の楽師だった金谷善一郎さんが、アメリカ人、J.C.ヘップバーン博士と知り合い、自宅の一部を海外の方の宿泊施設とした金谷カッテージ・インを開業したと書かれていました。これが金谷ホテルの始まりだったのです。

当時の日本にはロングバケーションといった慣習も、リゾートという言葉も、ましてや肉食すらない、そんな時代にホテルとしてスタートしました。

明治11年には、博士の紹介によって英国人旅行家のイザベラ・バード女史が日本奥地紀行で、金谷カッテージ・インは日本のリゾート避暑地といえば日光の金谷ホテルという地位をゲットしました。

明治26年には、現在地に2階建て洋室30室の金谷ホテルをオープンさせました。

明治35年には県内で初めて電話を導入し、明治42年には、自家用水力発電所をゲットしました。さらに、外国製洗濯機をゲットし明治45年)ボイラーの給湯と暖房設備までしています。まさに最先端の施設だったのです。

大正時代に入り、日光御用邸が開設されると、日光は国内外の要人の交歓・社交の場として盛り上がりました。

その流れで金谷ホテルも、大正11年には、なんと英国皇太子殿下のご宿泊から外国王室、国内宮家のご宿泊という素晴らしい状態が続きました。まさに、伝統のある高級ホテルなのです。

日光金谷ホテルのまとめと感想

日光金谷ホテルは東照宮見学をするには、ロケーション的にとても便利である。さらに伝統ある格式が高いホテルでもある。今までの著名人が利用したホテルというだけでもかなりの興味深いホテルである。一生に一度は泊まってみたい夢のようなホテルである。

アクセス

日光東照宮美術館さん

こちらが東照宮美術館の入り口になります。

日光東照宮にある美術館です。日本画が好きな人にはかなりおすすめな美術館になります。また。館内はとても静寂に包まれていますので、のんびりと美術鑑賞をしたい方には、素敵な時間が過ごせると思われます。

東照宮奥宮の謎は天海大僧正が住職だった川越大師喜多院(きたいん)にあった

日光東照宮前にある板垣退助像と天海僧正像がある理由

日光東照宮前に天海僧正の像があるのは理解できるのですが、なぜか天海僧正と同じ扱いで板垣退助像があります。え? なぜ? その理由に迫りたいと思います。

日光東照宮御本社からトイレ休憩後に眠り猫を通ります。

眠り猫は、気が付かないうちに通り過ぎてしまうほど、さりがなく存在します。まるで、自分の存在を隠しているかのようです。もし、誰かがこの付近で写真撮影をしていたら注意してください。そこに眠っている猫の彫刻があります。

日光東照宮の御仮殿はひとつの時代の終焉を伝えます。

仮殿が使われなくなった時代から日光東照宮のひとつの時代が終了したことを意味します。そうです。江戸時代が終わるとともに、この仮殿の存在は失われてしまったのです。そんな歴史を語る存在です。

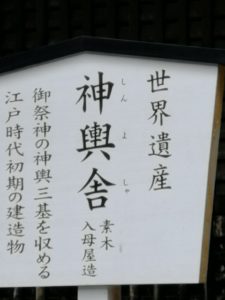

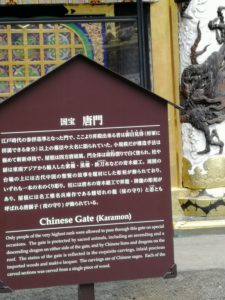

日光東照宮の神輿舎と唐門は大迫力です!

陽明門よりも唐門の方が好きだという人がいるほど、実に存在感のある門です。その優美さに思わず誰もが見とれてしまうでしょう。そんな大迫力の門です。

日光東照宮の豪華すぎる御水舎と魔よけの柱がある陽明門が魅力的です。

日光でもっとも有名な門といえば、陽明門です。そのハイクオリティな建築に彫刻を経験したものならば誰もが唸ることでしょう。実に見事な門なのではないでしょうか?

日光東照宮の神厩には三猿がいます。

日光東照宮の中でもかなり有名なのが3猿です。その有名な彫刻がさりげなく厩に描かれていることに初めて見た人は驚くことでしょう。それほどさりげなく存在します。

日光東照宮の五重塔はガンダムの2倍の高さがあります。

日光東照宮の五重塔はガンダムの2倍もあります。そう考えるとかなりの高い建物になります。そして、驚くべき点はその塔には、見事な彫刻がされていることです。実に丁寧な仕上がりをしています。

コメントを残す